小学校受験のペーパーでよく見かける「観覧車の回転」の問題。

最初はちょっと不思議で、親子で戸惑ってしまうこともありますよね。

本記事では、出題例や、わが家で取り組んだ方法を交えながら、少しずつ楽しく理解を深めていくコツをご紹介します。

お子さんと一緒にくるくる動かしながら、「わかった!」の笑顔に出会えますように。

どんな問題がでるの?

「観覧車」といえば、遊園地の楽しい乗り物を思い浮かべますよね。

でも、お受験のペーパーに出てくる「観覧車の問題」は、子どもにとって意外とつまずきやすい分野なんです。

観覧車の回転と並び順の関係

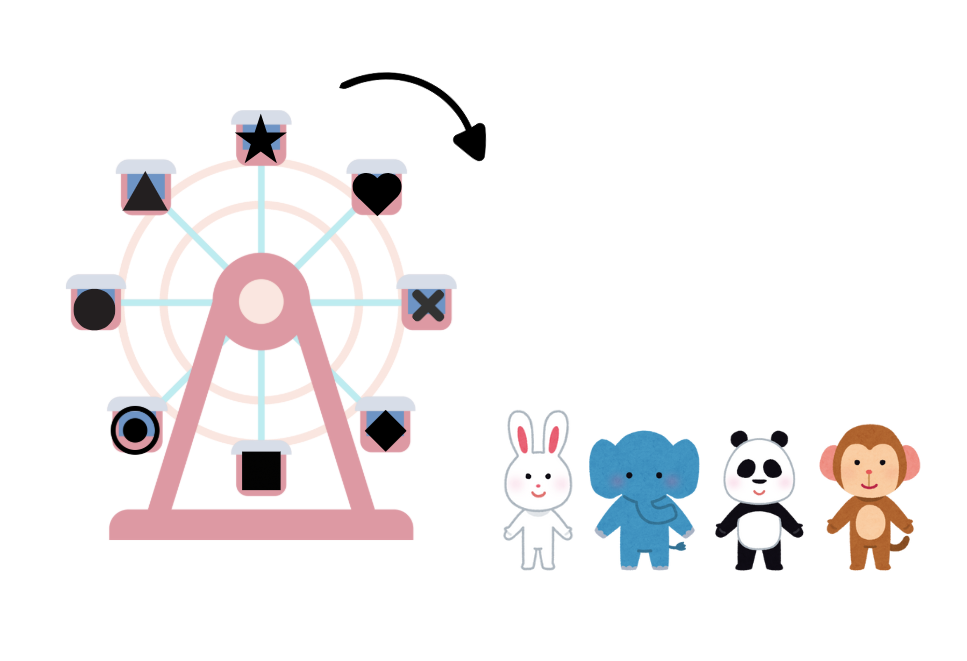

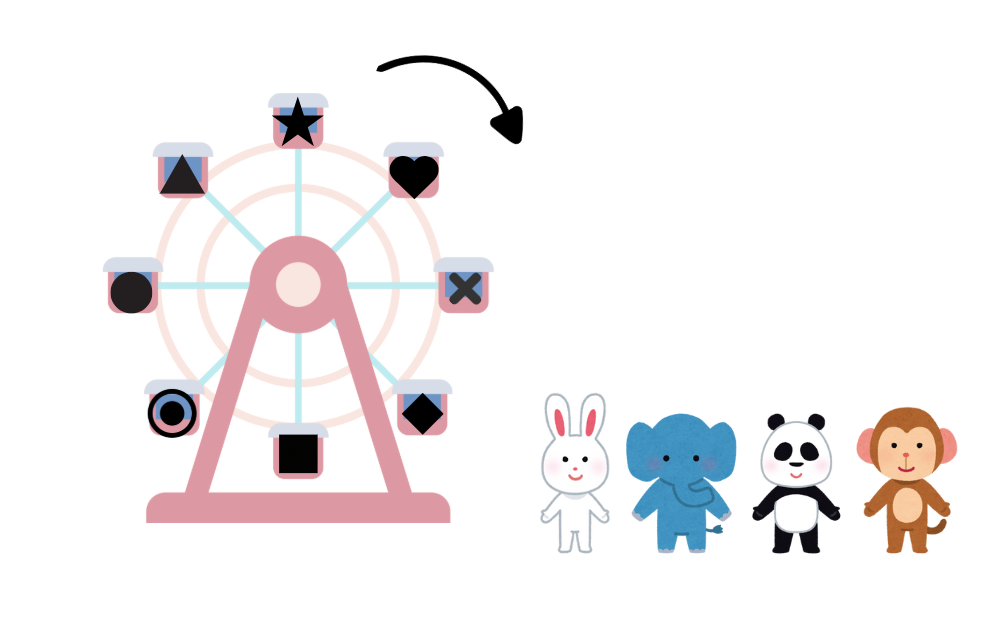

よく出る問題の一例です。

観覧車がやじるしの向きに回っています。うさぎさんが■にのると、パンダさんはどの観覧車にのりますか?パンダさんがのる観覧車の横に〇を書きましょう。

正解は、「×」のマークがついた観覧車でした。

大人ならすぐにわかるような問題でも、初めて見る子どもにとっては、なかなかイメージしづらいもの。

実際、我が家ではこんな風に解いていました。

解きかたのコツ

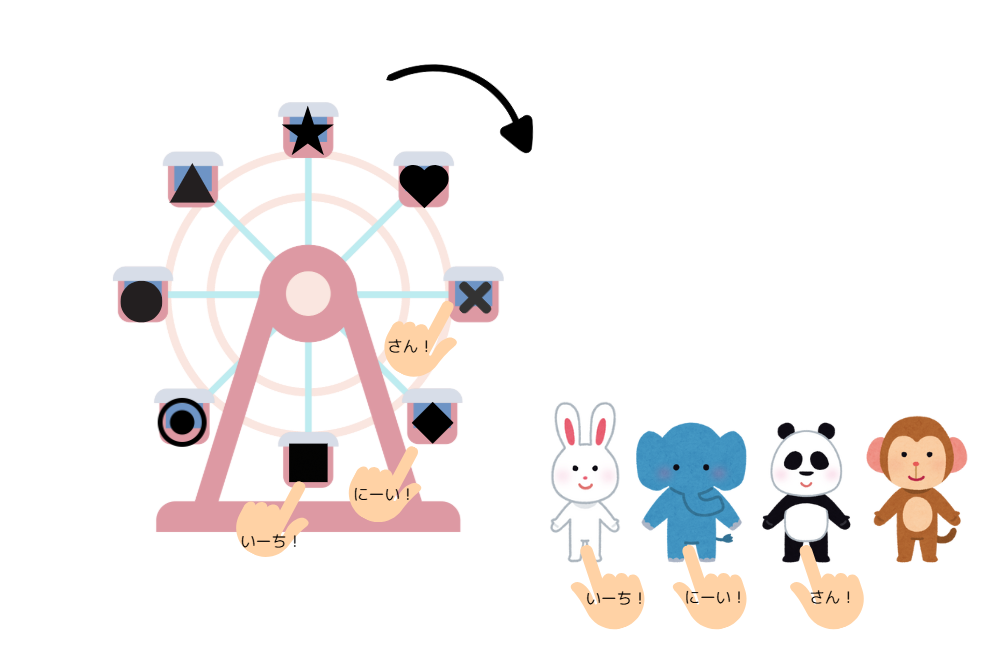

右手で並んでいる動物たちを、左手で観覧車のマークを指差しながら、同時に動かして確認します。

はじめは大人が一緒にやって見せてあげるのがポイント!

「ほら、こうやって順番に乗っていくんだよ〜」と声をかけながら動かしてあげると、子どももイメージしやすくなります。

頭の中だけで考えるよりも、実際に目で見て動かしてみる方が、ずっと分かりやすいですよ。

ちょっと複雑な問題も

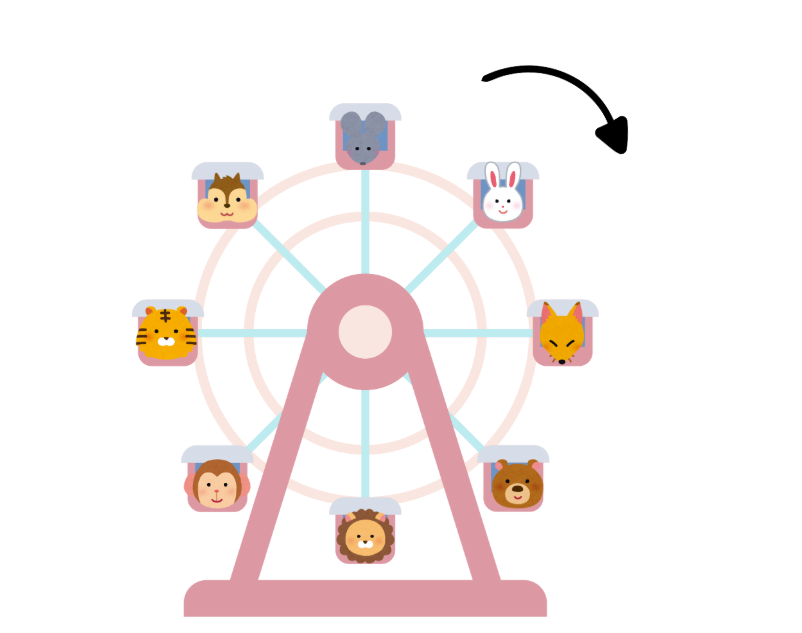

このような応用問題が出ることもあります。

観覧車がやじるしの向きに回っています。うさぎさんが、ライオンさんのところにくるとき、おさるさんはどこにいるでしょう?

この場合、うさぎさんがライオンさんまで3つ進むとすると、

おさるさんも同じ方向に3つ進むと考えてみましょう。

そうすると、おさるさんは「ねずみさんのところ」に来る、という答えになります。

ポイントは「数を数える」こと!

我が家では、指でたどると途中でずれてしまって分からなくなることがあったので、「いくつ進んだかな?」と数で考えるようにしていました。

おさるさんも同じ数だけ進めばいい、というふうにシンプルに考えると、子どもにも伝わりやすくなりますよ。

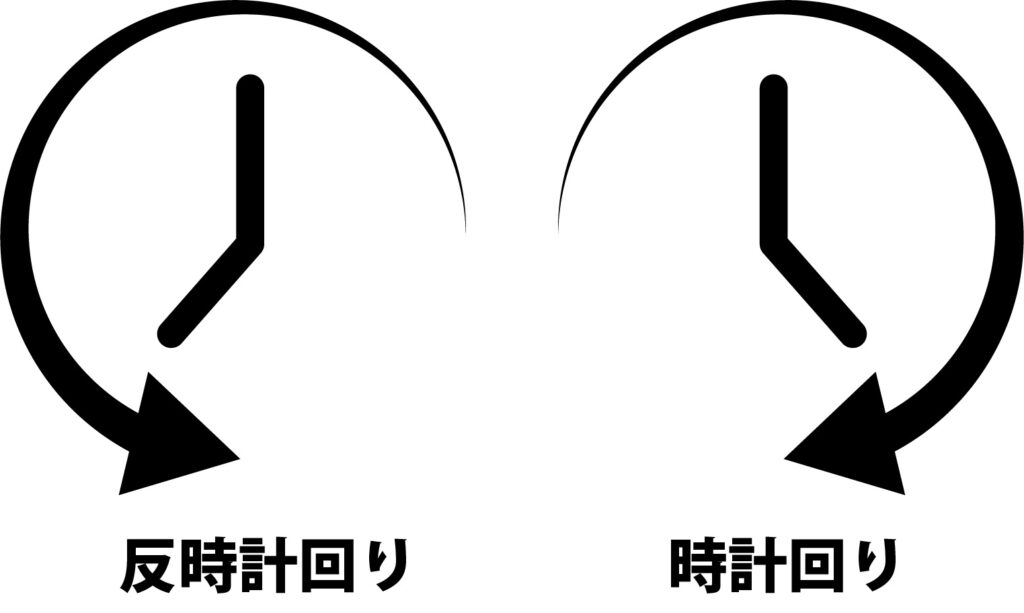

時計回りが理解できるか?

ペーパーでは「→矢印の方向に回っています」という指示が多いですが、「時計回り」「反時計回り」の言葉の意味を知っていると、より複雑な問題でも理解がスムーズに進みます。

実際の時計を見ながら、「この方向が“時計回り”だよ」と日常の中で話題にしておくと、いざというときの理解の助けになります。

練習は「段階的」に!

いきなりペーパーに取り組むと、子どもが混乱してしまったり、「わかんない!」と苦手意識を持ってしまうことも。

まずは、具体物(手作りや市販のものでも)などを使って、遊び感覚で動きを確認するのがおすすめです。

「なるほど!こうやって回るんだね〜」と納得できたところで、

「じゃあ、ペーパーではどうなるかな?」とステップアップしてみてくださいね。

まとめ

観覧車の問題は、頭の中で順番や動きを想像する力が求められる、ちょっぴり難しい問題です。

でも、難しく感じるときこそ、まずは「見て・動かして・体験して」みることからスタート!

手を動かしながら一緒に考えるうちに、「あ、わかった!」という瞬間がやってくるかもしれません。

焦らず、親子で楽しく取り組んでいけるといいですね。

👆資料請求はコチラから👆

資料請求するだけで、最新のアプリ教材3つがすぐに無料で遊べます!

無料のワークブックも郵送で届きます♪ トライするならお受験期間中が断然おすすめ!

コメント