「シーソー問題」って、意外と大人も悩みますよね。

この記事では、小学校受験を2度経験した我が家が、遊びながらシーソーの原理を覚えるコツと、初心者ママでもできる教え方をご紹介します。

重いと下がる。軽いと上がる。を実体験する

シーソーって、基本はすごく単純なんです。

「重い方が下がって、軽い方が上がる」 これだけ!

でも、この感覚が身についていないと、ペーパー問題って意外と解きづらいんですよね。

まずは、実際にシーソーで遊んでみるのがおすすめです♪

最近はケガ防止のためか、シーソーのある公園って本当に減ってしまいましたが…我が家も必死で探して、見つけた公園には週末ごとに通いました。

遊んでいるうちに、子どもは自然と「下がってる=重い」「上がってる=軽い」を体で覚えていきますよ。

こういう遊びをしていると、子どもはあっという間に原理を覚えてくれます。

最初から「勉強だよ!」と構えるよりも、遊びの中で感覚をつかむ方が、苦手意識もなくスッと入っていきますよ。

ペーパー問題の大前提:「実際の重さ」は関係なし!

体でシーソーの感覚がつかめたら、ペーパー問題にチャレンジ!

でもここで、注意が必要です。

ペーパー問題では、実際の動物や物の重さは関係ないんです。

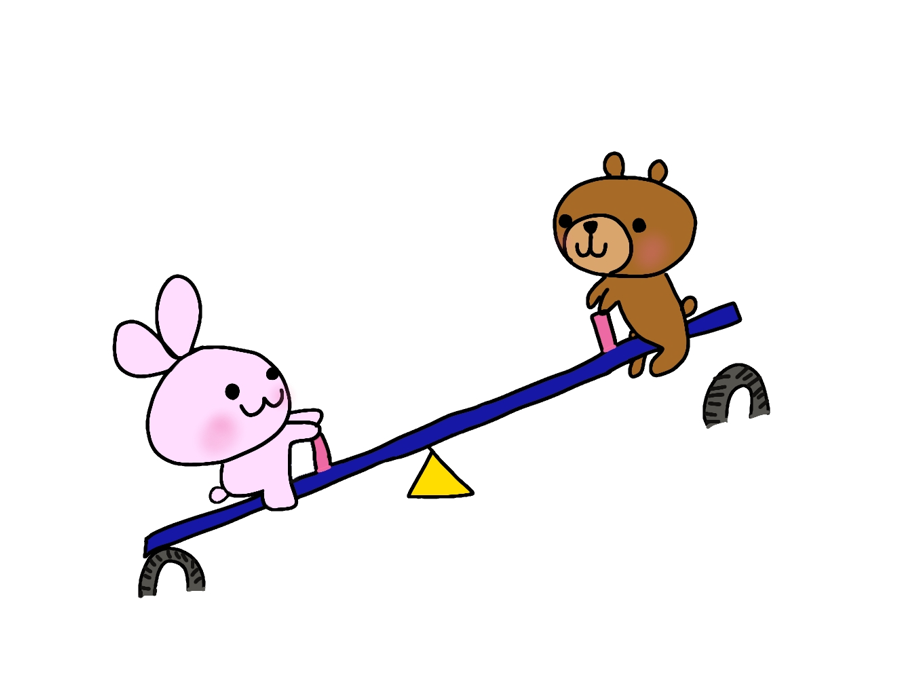

たとえば「くま」と「うさぎ」を比べる場合。

現実なら「くま」の方が重いですが、ペーパーではそうとは限りません。

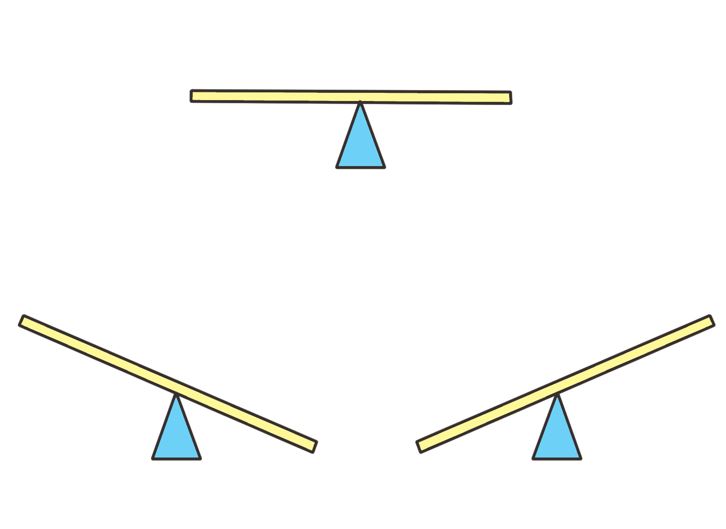

- 下がっている方が重い

- 上がっている方は軽い

- 平行=同じ重さ

たとえば、シーソーで下にいるのが「うさぎ」なら、正解は「うさぎ」に〇。

上にいる「くま」は軽いということになります。

また、シーソーが水平なら、どちらも同じ重さです。

この3つを頭に入れておけば、迷わず答えを選べるようになります。

上がったり下がったりするのは一番重い(軽い)ものではない

応用問題で、複数のシーソーが出てくる場合があります。

その中から「一番重い物と一番軽い物を見つける」場合。

複数のシーソーの中で、同じものが上がっていたり、下がっていたりするものがあったら、それは1番重い(または軽い)ものではない、ということを理解しておくと解きやすいです。

1番重い(軽い)ものでないものは、斜線を引いて、選択肢から外してしまいましょう。

斜線を引いていない残りのもののなかから、シーソーが上がっているもの、下がっているものを見つけます。

まとめ

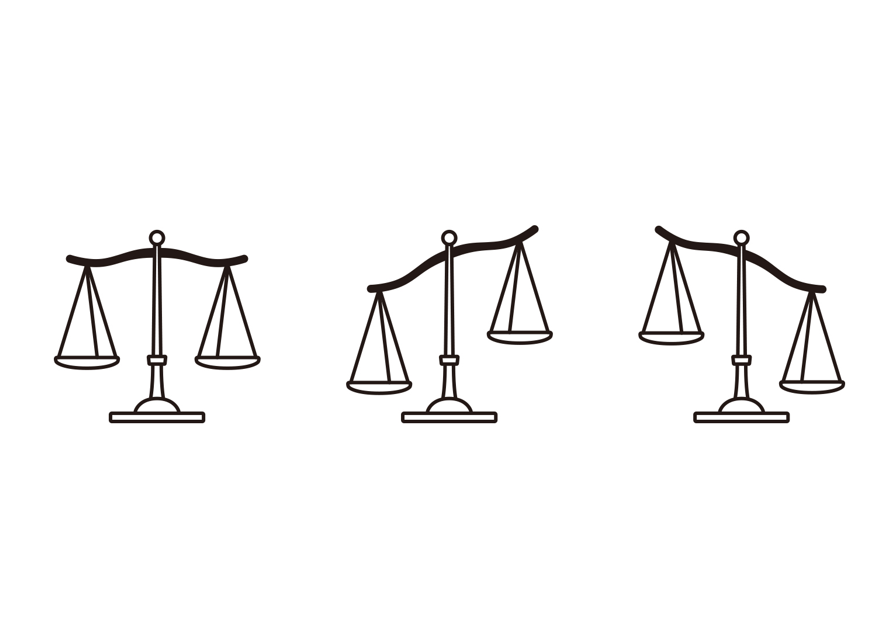

たまにシーソーの絵が「天秤」になっている問題もあって、見慣れない絵に難しく感じたりすることもあるかもしれません。

でも大丈夫!「重い方が下がり、軽い方が上がる」という基本をちゃんと理解して、ゆっくり落ち着いて考えれば解ける問題ばかりです。

本番までに、いろんなパターンの問題を繰り返し解いて、慣れておくと安心ですよ。

\積み木・四方図などのお受験対策に!資料請求だけで体験版アプリが遊べちゃう♪/ワンダーボックス

コメント